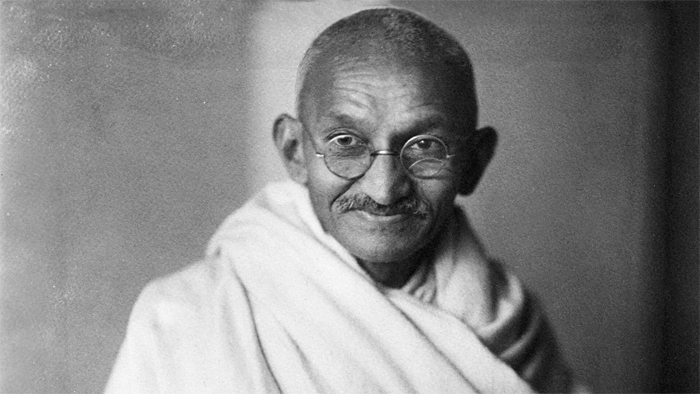

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक नहीं थे बल्कि ऐसी जीवंत विचारधारा थे जिन्होंने राजनीति को नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ा। उन्होंने यह दिखाया कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हिंसा नहीं बल्कि नैतिक शक्ति और सामूहिक आत्मबल से संभव है। आज, जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं—जहाँ धार्मिक असहिष्णुता, युद्ध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियाँ सामने हैं, गांधीजी की विचारधारा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है। गांधीजी का मानना था कि “अहिंसा मानवता का सर्वोच्च धर्म है।” उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रयोगों से दिखाया कि अहिंसा अन्याय को हराने का सबसे प्रभावी हथियार हो सकती है।

आज, जब दुनिया युद्ध और हिंसा की आग में झुलस रही है, गांधीजी की सोच अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के संघर्ष तक, संवाद और अहिंसक कूटनीति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस हो रही है। सत्याग्रह’ गांधीजी का वह हथियार था, जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जनता की आत्मशक्ति किसी भी सत्ताधारी व्यवस्था को बदल सकती है। आज, जलवायु परिवर्तन आंदोलनों (जैसे ग्रेटा थनबर्ग का अभियान), नागरिक अधिकारों के लिए हो रहे वैश्विक प्रदर्शन, या भारत में अन्ना हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन—ये सभी गांधीवादी सत्याग्रह की आधुनिक प्रतिध्वनियाँ हैं।गांधीजी ने सभी धर्मों में समानता देखी और कहा, “सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले मार्ग हैं।” उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। आज के समय में, जब सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उग्रवाद समाज को बाँटने का प्रयास कर रहे हैं, गांधीजी का सर्वधर्म समभाव एक ऐसा सूत्र है जो समाज को जोड़ सकता है।

गांधीजी का चरखा केवल कपड़ा उत्पादन का प्रतीक नहीं था बल्कि आत्मनिर्भरता और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती का भी संदेश था।

आज “आत्मनिर्भर भारत” अभियान गांधीवादी दर्शन की आधुनिक अभिव्यक्ति है। ग्रामीण उद्योगों, सेक्टर और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देना न केवल रोजगार सृजन कर सकता है, बल्कि आर्थिक असमानता को भी घटा सकता है।

गांधीजी का कथन था—“धरती पर हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं।”

जब पूरी दुनिया जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के अति-दोहन से जूझ रही है, तब गांधीजी की सादगी और टिकाऊ विकास की शिक्षा हमें संतुलित जीवन जीने का संदेश देती है।

गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि नैतिकता और व्यावहारिकता से सम्पन्न नागरिक तैयार करना था।

आज की शिक्षा प्रणाली, जो अक्सर रटंत और डिग्री तक सीमित रह जाती है, गांधीजी की इस सोच से दिशा पा सकती है।

गांधीजी के सिद्धांत भारत तक सीमित नहीं रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए उनकी अहिंसा को अपनाया। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गांधी के विचारों को हथियार बनाया। आज जलवायु न्याय, लैंगिक समानता और मानवाधिकार जैसे वैश्विक आंदोलन भी गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित हैं।

निस्संदेह, गांधीजी के विचारों की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों ने उन्हें अत्यधिक आदर्शवादी बताया। औद्योगिक विकास के दौर में उनका ग्रामीण आत्मनिर्भरता मॉडल सीमित प्रतीत होता है परंतु, जब पूंजीवाद और उपभोक्तावाद वैश्विक संकट को जन्म दे रहे हैं, तब गांधीजी के विचार संतुलन और मानवता का रास्ता दिखाते हैं।

महात्मा गांधी केवल स्वतंत्रता संग्राम के नायक नहीं, बल्कि ऐसी जीवंत विचारधारा हैं जो समय के साथ और भी प्रासंगिक हो रही है। उनका सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सर्वधर्म समभाव का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना उनके जीवनकाल में था।

जैसा कि उन्होंने कहा था: “आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।”

अगर हम इस संदेश को जीवन और नीतियों में उतार पाएं तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया शांति, समानता और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकती है।