कौन जानता है कि कितने हजार साल पहले किसी गांव के लाल बुझक्कड़ ने सोचा होगा कि मिट्टïी की चुल्लू में यदि एक बत्ती रख दी जाए और तेल डालकर उसके सिरे पर आग लगा दी जाए, तो रोशनी घर में हो सकती है।

वैज्ञानिक दृष्टिïकोण, ग्रामीण तकनीक जैसे भारी भरकम शब्द उसने नहीं सुने होंगे और न उसके पास कोई प्रयोगशाला रही होगी, जिससे यह जांचा जा सकता है कि कितनी मोटी बाती कितने समय में कितना तेल सोख लेती है और कितना प्रकाश अपने आसपास बांट देती है। भीगी हुई बत्ती के बल पर तेल को ऊपर क्यों चढऩा चाहिए, यह बात भी उसे कतई मालूम नहीं होगी। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि दिए या मोमबत्ती का आविष्कार मानव इतिहास का एक बेहद उजला क्षण रहा होगा।

दिए की आग चकमक पत्थर की आग नहीं कि चिंगारी निकली और बुझ गयी। चकमक से आग तो जलाई जा सकती है, किन्तु रोशनी का प्रबंध आग की ज्वालाओं से करना नवपाषाणयुग के मानव को भाया नहीं होगा। दिया मशाल भी नहीं है। मशाल सिर्फ रोशनी नहीं देती, वह एक आतंक होती है, एक भुतहा शक्ति प्रदर्शन और यह रौब डालने की कोशिश कि जो रोशनी से नहीं मानेंगे, उन्हें आगजनी से देख लिया जाएगा। किन्तु दिया इन सबसे अलग है। मात्र ठण्डी, चिकनी रोशमी में जो आग है, वह दिए की मजबूरी है, किन्तु आग को जितना स्निग्ध और असहाय दिया बनाता है, उतना और कोई नहीं बन पाया। दिया विकेन्द्रित है। वह अकेला टिमटिमा सकता है, जबकि अकेली मशाल की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मशाल के कारण रोशनी तक भभकती ड्रिल बन जाती है। इसके विपरीत, दिए में एकाकी लौ की समाधि है। आज भारतीय समाज अंधेरे से एक दोस्ती भरी कुश्ती लड़ते दियों के बजाय बिजली की बेलौस रोशनी फैलाने में लगा है, जिसमें न आग है, न कोई पैगाम, बस वैभव तथा ऐश्वर्य का भौंडा प्रदर्शन ही है।

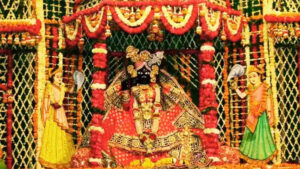

माटी का नन्हा सा दीया, दूर तिमिर में ज्योति का पत्रक लिए वैसे तो अपने किसी जन्म दिवस समारोह का मोहताज नहीं है किन्तु फिर भी भारतीय संस्कृति उसके उपकार को कैसे भूल पाती। इसीलिए दीपावली के रूप में, लक्ष्मी के आह्वïान के साथ, वह उसे अपना अभिनन्दन प्रस्तुत करती है। समय परिवर्तनशील जरूर है, किन्तु संस्कृति अपरिवर्तनीय है। फिर भी कथित प्रगतिशील आधुनिक संस्कृति जिस तेजी से विकृति की ओर बढ़ रही है और दिखावे की प्रवृत्ति से दीए की आत्मा को जो ठेस पहुंच रही है, उसे आर्थिक तरक्की के सरकारी आंकड़ों की तरह नापने के लिए भी एक ही तरीका दिखाई देता है कि धूम-धड़ाके के लिए चलाये जाने वाले बम-पटाखों में पहले के मुकाबले कितना बारूद बढ़ गया है। बेचारे इस सिद्धांत के प्रणेता भरत मुनि को भी यह बताने के लिए सिर खुजाना पड़ता है कि कान का पर्दा पल भर के लिए सुन्न कर देने वाले शोर में कौन सा रस है? नगाड़े की आवाज से बहुत से लोगों में वीर रस उमड़ आता है, लेकिन धमाके की तरह फूटने वाले पटाखों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उल्लास तो छोडि़ए रोमांच भी हो।

उससे वे इन्द्रियां जरूर कुन्द हो सकती है, जो मानव को दूसरे मौकों पर सुर और लय के अनुभवों से सम्पन्न रखती है। अगर उत्सव मनाने की कोई विधि चले और उसकी निगरानी करने वाली संस्थाएं हों तो दीवाली पर बढऩे वाले इस शोर और दिखावे की छूट दे सकती है? धीमे जहर की तरह औद्योगिक शोर तो वैसे ही शहरी लोगों के कानों को झंझोड़ता रहता है।

अकेले आदमी की चीत्कार की तरह चलने वाले ये पटाखे वैसे आज दीवाली की असलियत खोलते हैं, उसे मनाने की परम्परा में अब तक जो सामूहिकता रही है, वह दिन-ब-दिन छिनती जा रही है। गांवों और शहरों से मिठाई और मीठे बोलों का लेनदेन मिट तो कभी नहीं सकता, लेकिन रस्मी हो रहा है। अगर सामाजिक समृद्धि रोज व रोज निजी दौलत में सिमटने लगे तो इसके सिवा उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। त्यौहार में सामूहिकता न हो, तो वह त्यौहार नहीं रह जाता बल्कि कर्मकाण्ड बन जाता है।

ऐसी स्थिति में सहज ही यह शंका होती है कि कहीं धीरे-धीरे हम ऐसा समाज तो विकसित नहीं कर रहे हैं, जो अभिजात वर्ग की जरूरतों, भोगों, विलासिताओं के प्रति तो बहुत जागरूक और संवेदनशील है, किन्तु दलित एवं पीडि़त तबकों की नितांत बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होता जा रहा है। ऐसी मानसिकता आने वाले वर्षों में निश्चय ही हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को भी विकृत कर देगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बढ़ती जा रही विषमताओं को कम करने का कोई कारगर उपाय यदि हम जल्दी ही नहीं कर पाए, तो धीरे-धीरे एक ऐसी समाज व्यवस्था में पहुंच जायेंगे, जिसका निचला आधा हिस्सा दारूण, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास से ग्रस्त उपार्जन-क्षमता से रहित होगा और ऊपरी आधा हिस्सा आधुनिकतम सुख-सुविधाओं से सम्पन्न पांच सितारा संस्कृति में रचा-बसा होगा। कहने की जरूरत नहीं कि लकवाग्रस्त निचला हिस्सा गांवों में रहेगा और भारतीय भाषाएं बोलेगा, जबकि सुख-सम्पन्न ऊपर का हिस्सा शहरों का निवासी अंग्रेजी। सच्चाई तो यह है कि आने वाले समय में माटी के दीए की सालगिरह वही मना पाएंगे, जो महंगाई की मार से अछूते रहेंगे, जिनके घर सोना और चांदी बरसते रहेंगे, जिनके घर कालाबाजारी, तस्करी और बेईमानी की लक्ष्मी से अमावस की काली रात पूनम बनकर खिलती रहेगी। उन्हें आवश्यकता होगी, दूसरों का गला घोंटकर, खुशियां मनाने की। लेकिन फिर भी इस त्यौहार की पौराणिकता और धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रयास करना होगा कि गरीब आदमी की आस्था तक भी रोशनी की किरण पहुंच सके, जो इस रोशनी से मरहूम है। इस पवित्र दिन कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी अन्तरात्मा की ज्योति जल सके। इस मुबारक दिन अपनी मनोवृत्ति इस त्यौहार के लिए अपने तक ही सीमित नहीं रखना होगी। दीवाली के दिन किसी की प्रशंसा की लालसा मन में न रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसे लोगों को सहयोग देना होगा, जो धनाभाव से दूर मायूस बैठे हैं। उनके बच्चों को दीवाली पर पटाखे तथा मिठाईयां उपहार स्वरूप देने होंगे ताकि वे भी रोशनी के इस त्यौहार में शरीक हो सकें।

माटी के नन्हें दीपक का जन्मदिन सिर्फ घर-आंगन को चमकाने और दीपों या बिजली के बल्बों से सजाने का पर्व नहीं है। मूलत: यह अंधकार के विरुद्ध प्रकाश के संघर्ष और विजय का पर्व है। अंधकार सिर्फ बाहर ही नहीं रहता, वह मन के गहरे कोनों में गलत मान्यताओं और दोषपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में भरा रहता है।

बिजली के बल्बों के जलने-बुझने के तमाम करतबों के बावजूद भी उनमें वह झिलमिलाहट नहीं आ पाएगी, जो हवा में हिलते लौ के कारण दीयों की पांत में दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि अंधेरा उजाला एक दूसरे को झूला झुला रहे हों। बिजली के रूप में अपनी समृद्धि और वैभव के थोथे प्रदर्शन के बाद सभी घरों में एक बड़ा मिट्टïी का दीया रात भर जलता है और हर परिवार उनींदी नींद सोता है कि लक्ष्मी रात को उनके घर झांकने आने वाली है किन्तु तेज पटाखों के धूमधड़ाके में मुरझाये हुए लोग जब सोते हैं, शायद ही उन्हें कोई होश रहता हो। अपनी नहीं तो लक्ष्मी की खातिर इन बम-पटाखों के बारूद की कोई सीमा बांधनी बेहद जरूरी है। माटी के दिए के इस जन्मदिन पर यदि सामाजिक विवेक का दीप जला सकें और विषमतापूर्वक अंधेरे से जूझने की दिशा में कोई पहल कर पाएं तो अंधकार से लडऩे वाले छोटे से दीपक का सच्चा जन्मदिवस होगा।

सच तो यह है कि इस युग में भी दीपावली यदि दीयों का त्यौहार है, तो इसका कारण यह है कि इस भारत की दीया-चरित्र आज भी बदला नहीं है। शायद इसीलिए कि जिस तरह सूर्य का बिम्ब न तो टूटता है और न ही ग्लान होता है, इसी प्रकार युगबोध और जनबोध भी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि संघर्ष और विजय ही सदा उनके प्रारब्ध रहे हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिïकोण, ग्रामीण तकनीक जैसे भारी भरकम शब्द उसने नहीं सुने होंगे और न उसके पास कोई प्रयोगशाला रही होगी, जिससे यह जांचा जा सकता है कि कितनी मोटी बाती कितने समय में कितना तेल सोख लेती है और कितना प्रकाश अपने आसपास बांट देती है। भीगी हुई बत्ती के बल पर तेल को ऊपर क्यों चढऩा चाहिए, यह बात भी उसे कतई मालूम नहीं होगी। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि दिए या मोमबत्ती का आविष्कार मानव इतिहास का एक बेहद उजला क्षण रहा होगा।

दिए की आग चकमक पत्थर की आग नहीं कि चिंगारी निकली और बुझ गयी। चकमक से आग तो जलाई जा सकती है, किन्तु रोशनी का प्रबंध आग की ज्वालाओं से करना नवपाषाणयुग के मानव को भाया नहीं होगा। दिया मशाल भी नहीं है। मशाल सिर्फ रोशनी नहीं देती, वह एक आतंक होती है, एक भुतहा शक्ति प्रदर्शन और यह रौब डालने की कोशिश कि जो रोशनी से नहीं मानेंगे, उन्हें आगजनी से देख लिया जाएगा। किन्तु दिया इन सबसे अलग है। मात्र ठण्डी, चिकनी रोशमी में जो आग है, वह दिए की मजबूरी है, किन्तु आग को जितना स्निग्ध और असहाय दिया बनाता है, उतना और कोई नहीं बन पाया। दिया विकेन्द्रित है। वह अकेला टिमटिमा सकता है, जबकि अकेली मशाल की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मशाल के कारण रोशनी तक भभकती ड्रिल बन जाती है। इसके विपरीत, दिए में एकाकी लौ की समाधि है। आज भारतीय समाज अंधेरे से एक दोस्ती भरी कुश्ती लड़ते दियों के बजाय बिजली की बेलौस रोशनी फैलाने में लगा है, जिसमें न आग है, न कोई पैगाम, बस वैभव तथा ऐश्वर्य का भौंडा प्रदर्शन ही है।

माटी का नन्हा सा दीया, दूर तिमिर में ज्योति का पत्रक लिए वैसे तो अपने किसी जन्म दिवस समारोह का मोहताज नहीं है किन्तु फिर भी भारतीय संस्कृति उसके उपकार को कैसे भूल पाती। इसीलिए दीपावली के रूप में, लक्ष्मी के आह्वïान के साथ, वह उसे अपना अभिनन्दन प्रस्तुत करती है। समय परिवर्तनशील जरूर है, किन्तु संस्कृति अपरिवर्तनीय है। फिर भी कथित प्रगतिशील आधुनिक संस्कृति जिस तेजी से विकृति की ओर बढ़ रही है और दिखावे की प्रवृत्ति से दीए की आत्मा को जो ठेस पहुंच रही है, उसे आर्थिक तरक्की के सरकारी आंकड़ों की तरह नापने के लिए भी एक ही तरीका दिखाई देता है कि धूम-धड़ाके के लिए चलाये जाने वाले बम-पटाखों में पहले के मुकाबले कितना बारूद बढ़ गया है। बेचारे इस सिद्धांत के प्रणेता भरत मुनि को भी यह बताने के लिए सिर खुजाना पड़ता है कि कान का पर्दा पल भर के लिए सुन्न कर देने वाले शोर में कौन सा रस है? नगाड़े की आवाज से बहुत से लोगों में वीर रस उमड़ आता है, लेकिन धमाके की तरह फूटने वाले पटाखों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उल्लास तो छोडि़ए रोमांच भी हो।

उससे वे इन्द्रियां जरूर कुन्द हो सकती है, जो मानव को दूसरे मौकों पर सुर और लय के अनुभवों से सम्पन्न रखती है। अगर उत्सव मनाने की कोई विधि चले और उसकी निगरानी करने वाली संस्थाएं हों तो दीवाली पर बढऩे वाले इस शोर और दिखावे की छूट दे सकती है? धीमे जहर की तरह औद्योगिक शोर तो वैसे ही शहरी लोगों के कानों को झंझोड़ता रहता है।

अकेले आदमी की चीत्कार की तरह चलने वाले ये पटाखे वैसे आज दीवाली की असलियत खोलते हैं, उसे मनाने की परम्परा में अब तक जो सामूहिकता रही है, वह दिन-ब-दिन छिनती जा रही है। गांवों और शहरों से मिठाई और मीठे बोलों का लेनदेन मिट तो कभी नहीं सकता, लेकिन रस्मी हो रहा है। अगर सामाजिक समृद्धि रोज व रोज निजी दौलत में सिमटने लगे तो इसके सिवा उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। त्यौहार में सामूहिकता न हो, तो वह त्यौहार नहीं रह जाता बल्कि कर्मकाण्ड बन जाता है।

ऐसी स्थिति में सहज ही यह शंका होती है कि कहीं धीरे-धीरे हम ऐसा समाज तो विकसित नहीं कर रहे हैं, जो अभिजात वर्ग की जरूरतों, भोगों, विलासिताओं के प्रति तो बहुत जागरूक और संवेदनशील है, किन्तु दलित एवं पीडि़त तबकों की नितांत बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होता जा रहा है। ऐसी मानसिकता आने वाले वर्षों में निश्चय ही हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को भी विकृत कर देगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बढ़ती जा रही विषमताओं को कम करने का कोई कारगर उपाय यदि हम जल्दी ही नहीं कर पाए, तो धीरे-धीरे एक ऐसी समाज व्यवस्था में पहुंच जायेंगे, जिसका निचला आधा हिस्सा दारूण, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास से ग्रस्त उपार्जन-क्षमता से रहित होगा और ऊपरी आधा हिस्सा आधुनिकतम सुख-सुविधाओं से सम्पन्न पांच सितारा संस्कृति में रचा-बसा होगा। कहने की जरूरत नहीं कि लकवाग्रस्त निचला हिस्सा गांवों में रहेगा और भारतीय भाषाएं बोलेगा, जबकि सुख-सम्पन्न ऊपर का हिस्सा शहरों का निवासी अंग्रेजी। सच्चाई तो यह है कि आने वाले समय में माटी के दीए की सालगिरह वही मना पाएंगे, जो महंगाई की मार से अछूते रहेंगे, जिनके घर सोना और चांदी बरसते रहेंगे, जिनके घर कालाबाजारी, तस्करी और बेईमानी की लक्ष्मी से अमावस की काली रात पूनम बनकर खिलती रहेगी। उन्हें आवश्यकता होगी, दूसरों का गला घोंटकर, खुशियां मनाने की। लेकिन फिर भी इस त्यौहार की पौराणिकता और धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रयास करना होगा कि गरीब आदमी की आस्था तक भी रोशनी की किरण पहुंच सके, जो इस रोशनी से मरहूम है। इस पवित्र दिन कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारी अन्तरात्मा की ज्योति जल सके। इस मुबारक दिन अपनी मनोवृत्ति इस त्यौहार के लिए अपने तक ही सीमित नहीं रखना होगी। दीवाली के दिन किसी की प्रशंसा की लालसा मन में न रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसे लोगों को सहयोग देना होगा, जो धनाभाव से दूर मायूस बैठे हैं। उनके बच्चों को दीवाली पर पटाखे तथा मिठाईयां उपहार स्वरूप देने होंगे ताकि वे भी रोशनी के इस त्यौहार में शरीक हो सकें।

माटी के नन्हें दीपक का जन्मदिन सिर्फ घर-आंगन को चमकाने और दीपों या बिजली के बल्बों से सजाने का पर्व नहीं है। मूलत: यह अंधकार के विरुद्ध प्रकाश के संघर्ष और विजय का पर्व है। अंधकार सिर्फ बाहर ही नहीं रहता, वह मन के गहरे कोनों में गलत मान्यताओं और दोषपूर्ण प्राथमिकताओं के रूप में भरा रहता है।

बिजली के बल्बों के जलने-बुझने के तमाम करतबों के बावजूद भी उनमें वह झिलमिलाहट नहीं आ पाएगी, जो हवा में हिलते लौ के कारण दीयों की पांत में दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि अंधेरा उजाला एक दूसरे को झूला झुला रहे हों। बिजली के रूप में अपनी समृद्धि और वैभव के थोथे प्रदर्शन के बाद सभी घरों में एक बड़ा मिट्टïी का दीया रात भर जलता है और हर परिवार उनींदी नींद सोता है कि लक्ष्मी रात को उनके घर झांकने आने वाली है किन्तु तेज पटाखों के धूमधड़ाके में मुरझाये हुए लोग जब सोते हैं, शायद ही उन्हें कोई होश रहता हो। अपनी नहीं तो लक्ष्मी की खातिर इन बम-पटाखों के बारूद की कोई सीमा बांधनी बेहद जरूरी है। माटी के दिए के इस जन्मदिन पर यदि सामाजिक विवेक का दीप जला सकें और विषमतापूर्वक अंधेरे से जूझने की दिशा में कोई पहल कर पाएं तो अंधकार से लडऩे वाले छोटे से दीपक का सच्चा जन्मदिवस होगा।

सच तो यह है कि इस युग में भी दीपावली यदि दीयों का त्यौहार है, तो इसका कारण यह है कि इस भारत की दीया-चरित्र आज भी बदला नहीं है। शायद इसीलिए कि जिस तरह सूर्य का बिम्ब न तो टूटता है और न ही ग्लान होता है, इसी प्रकार युगबोध और जनबोध भी पराजित नहीं हो सकते, क्योंकि संघर्ष और विजय ही सदा उनके प्रारब्ध रहे हैं।