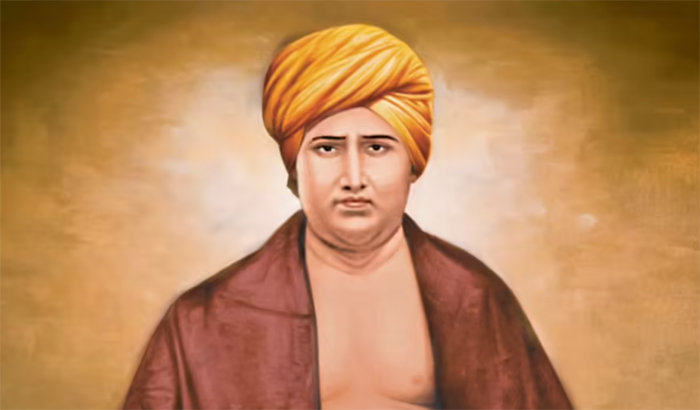

भारतीयों के सामाजिक जीवन को उद्वेलित करने एवं विषाक्त रूढिय़ों के प्रति अनास्था जगाने वाले महर्षि दयानन्द सरस्वती ने राजनेताओं से अधिक राष्टï्र सेवा का व्रत निभाया।

किसे पता था कि गुजरात में काठियाबाड़ स्थित मोरवी ठिकाने के टंकारा ग्राम में जन्में ब्राह्मïण बालक मूल शंकर के मन में शिवरात्रि को उत्पन्न संदेह का बीज एक दिन उसे समस्त अंधविश्वासों के विरुद्ध खड्गहस्त होने के लिए उत्प्रेरित करेगा और वह दयानन्द बनकर पाखण्ड खंडनी पताका लेकर इस देश के कोने -कोने में अलख जगाने के लिए प्रवृत्त होगा और भारतीय समाज को स्वाधीनता एवं स्वाधीन चिन्तन के मार्ग पर अग्रसित होने के लिए प्रेरित करेगा।

दयानन्द कोई धर्म संस्थापक नहीं थे। भारत को सम्पूर्ण मानवता का केन्द्र मानकर उन्होंने पूर्वजों द्वारा साधित धर्म को न केवल पूरी शक्ति से साधा, बल्कि उस सनातन धर्म एवं कालजयी संस्कृति पर चढ़े काल के अनेक आवरणों को भी झटक-झटक कर उतार फैंका, ताकि भारत के धर्म और संस्कृति का विश्व को यथार्थ दर्शन हो सके। उस सनातन धर्म एवं कालजयी संस्कृति से अटूट रूप से जुडऩे के लिए उन्होंने सबसे पहले भारतीयों को ललकारा तथा बाद में समूचे मानव वंश को उसकी ओर पुकारा। उनका कहना था कि ईश्वर जीवन का केन्द्र है, धर्म ही सारी मानवता की एकता का एक मात्र आधार है।

स्वामी जी की देखने व कार्य करने की शैली अन्य लोगों से सर्वथा भिन्न थी। काल के सशक्त वट वृक्ष पर उन्होंने अपने कालजयी व्यक्तित्व की अमिट छाप लगा दी। वे प्रतिकूलताओं में जिये। उन्हें जीकर ही वे उन्हें अपने अनुकूल बना सके और अपनी मान्यताओं को उनमें सहज साकार कर सके। वे जीवन के अमर शिल्पी थे। जीवन क्षेत्र की गहराइयों में उठने वाली हर समस्या पर उन्होंने अपना अचूक समाधान दिया था। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने समभाव की स्थापना एवं प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना की और उसमें सबको समान अधिकार, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्टï न होकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का संदेश दिया।

सत्यार्थ प्रकाश उनकी प्रमुख कृति है, जिसमें उन्होंने आरंभ के दस समुल्लासों में प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण उद्धृत कर वर्णाश्रम अवस्था, शिक्षा पद्धति, राजनीति आदि से संबंधित प्राचीन मनीषा के महत्व पर प्रकाश डाला है। ग्यारहवें समुल्लास में उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी मतमतान्तरों एवं संप्रदायों की पापलीलाओं का विस्तार से पर्दाफाश किया है, बारहवें समुल्लास में चार्वाक जैन और बौद्धमतों के संबंध में लिखा है वहीं तेरहवें समुल्लास में इस्लाम की समीक्षा की है। इसके लिए उन्होंने कुरान तथा बाइबिल का अनुवाद कराया तथा उसके अध्ययन के बाद यह समीक्षा की। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वाधीनता की प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। प्राचीन साहित्य में वेदों को वे सर्वाधिक महत्व देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश की एकता के लिए इस आधार को महत्वपूर्ण समझते थे।

एक बार ब्रह्मï समाज के नेता केशवचन्द्र सेन ने उनसे संस्कृत के बजाय हिन्दी भाषा में भाषण देने का अनुरोध किया, क्योंकि जनता इसे सरलता से समझ सकती थी। तुरन्त उन्होंने इसे स्वीकार किया और हिन्दी में भाषण देने लगे, यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी। अपने समस्त ग्रंथ भी उन्होंने हिन्दी में लिखे थे। इस प्रकार हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन दाता के रूप में भी उनका अपना विशिष्टï महत्व है, लेकिन राष्टï्रभाषा हिन्दी के लिए जो कार्य उन्होंने किया उसका उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं किया।

स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज के माध्यम से साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयत्न किया। मूर्ति पूजा, पाखण्ड, श्राद्ध, अनस्पृश्यता, जात-पांत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों का जोरदार शब्दों में विरोध किया। सतीप्रथा को महापाप बताकर स्त्रियों को समाज में अपना उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया।

महर्षि दयानन्द का कहना था कि वृक्ष से पहले बीज है, क्योंंकि बीज हेतु निदान निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थ वाचक है। इसी प्रकार स्वामी जी का मानना था कि पृथ्वी आदि की सृष्टिï पहले हुई, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता।

दयानन्द पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्राह्मïण होते हुए भी ब्राह्मïणों के पाखण्ड को ध्वस्त करने के लिए इतना प्रबल विरोध किया कि देश का समस्त पंडित वर्ग तिलमिला उठा। उससे पूर्व चार्वाक के अतिरिक्त किसी ने भी ऐसा प्रबल आघात सामाजिक रूढिय़ों और अंधविश्वासों पर नहीं किया था।

स्वामी दयानन्द सरस्वती को सबसे अधिक दु:ख राजनीतिक दासता जनित राष्टï्र की दुरावस्था पर था और वे ही पहले भारतीय थे, जिन्होंने आत्म सम्मान एवं बल पौरुष का नाश करने वाले विदेशी शासन का साहसपूर्ण प्रतिवाद करके स्वातंत्र्य शब्द का उच्चारण किया और यह घोषणा की कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, अपने शासन से अच्छा नहीं होता।

देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्नीसवीं शताब्दी के महापुरुष स्वामी दयानन्द सरस्वती ने नारा लगाया था। पुन: वेदों की ओर।

इतिहास के अनुसार उन्होंने 11 अगस्त 1882 को उदयपुर स्थित नौलखाबाग के राजमहल में प्रवेश किया। राजस्थान के अनेक राजा-महाराजा पलक पांवड़े बिछाकर स्वामी दयानन्द सरस्वती की विकलता से प्रतीक्षा कर रहे थे और निरंतर आग्रह कर रहे थे। अत: स्वामीजी ने उदयपुर से अन्य राज्यों में जाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में तत्कालीन जोधपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने पत्र द्वारा स्वामी जी से संपर्क कर जोधपुर आगमन हेतु विनय किया, जिसे स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। वे चार माह तक वेदामृत्त से जोधपुर वासियों की तृषा शांत कर रहे थे, परन्तु किसे मालूम था कि स्वामी जी जैसे युगपुरुष को विषपान कराने का षड्यंन्त्र भी रचा जा रहा है। कहते हैं कि तत्कालीन जोधपुर के महाराजा को दिये गये एक उपदेश से एक वेश्या क्षुब्ध हो उठी और अपना अपमान मान लिया। कहते हैं कि उनका रसोइया जगन्नाथ स्वामी जी को विष मिलाकर दूध पिला गया, जिससे कई बार उल्टी होने पर स्वामी जी को संदेह हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरन्त रसोइये को वहां से चले जाने को कह दिया। स्थिति में सुधार के बजाय उदर में शूल उत्पन्न होकर विष शरीर के सभी अंगों में प्रविष्टï हो गया। जब महाराजा को मालूम चला तो फौरन उपचार के लिए राजकीय डॉक्टर अलीमुद्दीन खां को बुलाया गया, परन्तु वह भी नन्हीं वेश्या के समर्थन में यमराज की तरह स्वामी जी के प्राण लेने हेतु मंडराने लगा। डॉ. खां की दवाई से बीमारी ठीक होने के बजाय दस्त शुरू हो गए, जिससे स्वामी जी का शरीर कमजोर हो गया। उदर से लेकर कण्ठताल और मुख में छाले पड़ गये तथा शीर्षहस्त और पांवों पर फोड़े हो गये और दस्तों के साथ हिचकी भी उत्पन्न हो गई।

स्वामी जी के शिष्यों ने उनसे अनुरोध किया कि अब यह नगर शीघ्र छोड़ देना चाहिए। आखिर वे जोधपुर से आबू फिर अजमेर चले गये, जहां कृष्ण पक्ष का अन्त और शुक्ल पक्ष का आदि अर्थात अमावस अर्थात दीपों की रोशनी में एक विशेष दीपक की रोशनी का अंत हो गया।

सूर्यास्त के समय वेदों का अमर गायक, वसुधैव कुटुम्बकम, का स्वप्नदर्शी, भारत माता का लौहपुरूष महाप्रयाण कर गया।

देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों की आज अन्यन्त आवश्यकता है।

एक नये भारत के निर्माण के लिए समर्पित इस महान आत्मा के प्रति हमारी भी हार्दिक श्रद्धांजलि।

किसे पता था कि गुजरात में काठियाबाड़ स्थित मोरवी ठिकाने के टंकारा ग्राम में जन्में ब्राह्मïण बालक मूल शंकर के मन में शिवरात्रि को उत्पन्न संदेह का बीज एक दिन उसे समस्त अंधविश्वासों के विरुद्ध खड्गहस्त होने के लिए उत्प्रेरित करेगा और वह दयानन्द बनकर पाखण्ड खंडनी पताका लेकर इस देश के कोने -कोने में अलख जगाने के लिए प्रवृत्त होगा और भारतीय समाज को स्वाधीनता एवं स्वाधीन चिन्तन के मार्ग पर अग्रसित होने के लिए प्रेरित करेगा।

दयानन्द कोई धर्म संस्थापक नहीं थे। भारत को सम्पूर्ण मानवता का केन्द्र मानकर उन्होंने पूर्वजों द्वारा साधित धर्म को न केवल पूरी शक्ति से साधा, बल्कि उस सनातन धर्म एवं कालजयी संस्कृति पर चढ़े काल के अनेक आवरणों को भी झटक-झटक कर उतार फैंका, ताकि भारत के धर्म और संस्कृति का विश्व को यथार्थ दर्शन हो सके। उस सनातन धर्म एवं कालजयी संस्कृति से अटूट रूप से जुडऩे के लिए उन्होंने सबसे पहले भारतीयों को ललकारा तथा बाद में समूचे मानव वंश को उसकी ओर पुकारा। उनका कहना था कि ईश्वर जीवन का केन्द्र है, धर्म ही सारी मानवता की एकता का एक मात्र आधार है।

स्वामी जी की देखने व कार्य करने की शैली अन्य लोगों से सर्वथा भिन्न थी। काल के सशक्त वट वृक्ष पर उन्होंने अपने कालजयी व्यक्तित्व की अमिट छाप लगा दी। वे प्रतिकूलताओं में जिये। उन्हें जीकर ही वे उन्हें अपने अनुकूल बना सके और अपनी मान्यताओं को उनमें सहज साकार कर सके। वे जीवन के अमर शिल्पी थे। जीवन क्षेत्र की गहराइयों में उठने वाली हर समस्या पर उन्होंने अपना अचूक समाधान दिया था। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने समभाव की स्थापना एवं प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना की और उसमें सबको समान अधिकार, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्टï न होकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का संदेश दिया।

सत्यार्थ प्रकाश उनकी प्रमुख कृति है, जिसमें उन्होंने आरंभ के दस समुल्लासों में प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण उद्धृत कर वर्णाश्रम अवस्था, शिक्षा पद्धति, राजनीति आदि से संबंधित प्राचीन मनीषा के महत्व पर प्रकाश डाला है। ग्यारहवें समुल्लास में उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी मतमतान्तरों एवं संप्रदायों की पापलीलाओं का विस्तार से पर्दाफाश किया है, बारहवें समुल्लास में चार्वाक जैन और बौद्धमतों के संबंध में लिखा है वहीं तेरहवें समुल्लास में इस्लाम की समीक्षा की है। इसके लिए उन्होंने कुरान तथा बाइबिल का अनुवाद कराया तथा उसके अध्ययन के बाद यह समीक्षा की। इसी प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वाधीनता की प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। प्राचीन साहित्य में वेदों को वे सर्वाधिक महत्व देते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश की एकता के लिए इस आधार को महत्वपूर्ण समझते थे।

एक बार ब्रह्मï समाज के नेता केशवचन्द्र सेन ने उनसे संस्कृत के बजाय हिन्दी भाषा में भाषण देने का अनुरोध किया, क्योंकि जनता इसे सरलता से समझ सकती थी। तुरन्त उन्होंने इसे स्वीकार किया और हिन्दी में भाषण देने लगे, यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी। अपने समस्त ग्रंथ भी उन्होंने हिन्दी में लिखे थे। इस प्रकार हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन दाता के रूप में भी उनका अपना विशिष्टï महत्व है, लेकिन राष्टï्रभाषा हिन्दी के लिए जो कार्य उन्होंने किया उसका उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं किया।

स्वामी दयानन्द ने आर्य समाज के माध्यम से साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयत्न किया। मूर्ति पूजा, पाखण्ड, श्राद्ध, अनस्पृश्यता, जात-पांत, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों का जोरदार शब्दों में विरोध किया। सतीप्रथा को महापाप बताकर स्त्रियों को समाज में अपना उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया।

महर्षि दयानन्द का कहना था कि वृक्ष से पहले बीज है, क्योंंकि बीज हेतु निदान निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थ वाचक है। इसी प्रकार स्वामी जी का मानना था कि पृथ्वी आदि की सृष्टिï पहले हुई, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता।

दयानन्द पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्राह्मïण होते हुए भी ब्राह्मïणों के पाखण्ड को ध्वस्त करने के लिए इतना प्रबल विरोध किया कि देश का समस्त पंडित वर्ग तिलमिला उठा। उससे पूर्व चार्वाक के अतिरिक्त किसी ने भी ऐसा प्रबल आघात सामाजिक रूढिय़ों और अंधविश्वासों पर नहीं किया था।

स्वामी दयानन्द सरस्वती को सबसे अधिक दु:ख राजनीतिक दासता जनित राष्टï्र की दुरावस्था पर था और वे ही पहले भारतीय थे, जिन्होंने आत्म सम्मान एवं बल पौरुष का नाश करने वाले विदेशी शासन का साहसपूर्ण प्रतिवाद करके स्वातंत्र्य शब्द का उच्चारण किया और यह घोषणा की कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, अपने शासन से अच्छा नहीं होता।

देश की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उन्नीसवीं शताब्दी के महापुरुष स्वामी दयानन्द सरस्वती ने नारा लगाया था। पुन: वेदों की ओर।

इतिहास के अनुसार उन्होंने 11 अगस्त 1882 को उदयपुर स्थित नौलखाबाग के राजमहल में प्रवेश किया। राजस्थान के अनेक राजा-महाराजा पलक पांवड़े बिछाकर स्वामी दयानन्द सरस्वती की विकलता से प्रतीक्षा कर रहे थे और निरंतर आग्रह कर रहे थे। अत: स्वामीजी ने उदयपुर से अन्य राज्यों में जाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में तत्कालीन जोधपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने पत्र द्वारा स्वामी जी से संपर्क कर जोधपुर आगमन हेतु विनय किया, जिसे स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। वे चार माह तक वेदामृत्त से जोधपुर वासियों की तृषा शांत कर रहे थे, परन्तु किसे मालूम था कि स्वामी जी जैसे युगपुरुष को विषपान कराने का षड्यंन्त्र भी रचा जा रहा है। कहते हैं कि तत्कालीन जोधपुर के महाराजा को दिये गये एक उपदेश से एक वेश्या क्षुब्ध हो उठी और अपना अपमान मान लिया। कहते हैं कि उनका रसोइया जगन्नाथ स्वामी जी को विष मिलाकर दूध पिला गया, जिससे कई बार उल्टी होने पर स्वामी जी को संदेह हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरन्त रसोइये को वहां से चले जाने को कह दिया। स्थिति में सुधार के बजाय उदर में शूल उत्पन्न होकर विष शरीर के सभी अंगों में प्रविष्टï हो गया। जब महाराजा को मालूम चला तो फौरन उपचार के लिए राजकीय डॉक्टर अलीमुद्दीन खां को बुलाया गया, परन्तु वह भी नन्हीं वेश्या के समर्थन में यमराज की तरह स्वामी जी के प्राण लेने हेतु मंडराने लगा। डॉ. खां की दवाई से बीमारी ठीक होने के बजाय दस्त शुरू हो गए, जिससे स्वामी जी का शरीर कमजोर हो गया। उदर से लेकर कण्ठताल और मुख में छाले पड़ गये तथा शीर्षहस्त और पांवों पर फोड़े हो गये और दस्तों के साथ हिचकी भी उत्पन्न हो गई।

स्वामी जी के शिष्यों ने उनसे अनुरोध किया कि अब यह नगर शीघ्र छोड़ देना चाहिए। आखिर वे जोधपुर से आबू फिर अजमेर चले गये, जहां कृष्ण पक्ष का अन्त और शुक्ल पक्ष का आदि अर्थात अमावस अर्थात दीपों की रोशनी में एक विशेष दीपक की रोशनी का अंत हो गया।

सूर्यास्त के समय वेदों का अमर गायक, वसुधैव कुटुम्बकम, का स्वप्नदर्शी, भारत माता का लौहपुरूष महाप्रयाण कर गया।

देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों की आज अन्यन्त आवश्यकता है।

एक नये भारत के निर्माण के लिए समर्पित इस महान आत्मा के प्रति हमारी भी हार्दिक श्रद्धांजलि।

चित्रांश प्रितेन्द्र कायस्थ