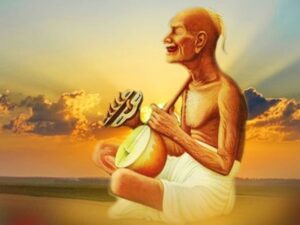

भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्मप्रवर्तक आदिशंकर के नाम से प्रसिद्ध आद्य गुरु शंकराचार्य न केवल भाष्य, प्रकरण तथा स्तोत्र ग्रंथों की संरचना, विधर्मियों, पंथानुयियों एवं मीमांसकादि से शास्त्रार्थ, परकायप्रवेश, नारदकुंड से अर्चाविग्रह श्रीबदरीनाथ एवं भूगर्भ से अर्चाविग्रह श्रीजगन्नाथ दारुब्रह्म को प्रकट कर प्रतिस्थापित करने, सुधन्वा सार्वभौम को राजसिंहासन समर्पित करने और चतुराम्नाय- चतुष्पीठों की स्थापना कर अहर्निश अथक परिश्रम के द्वारा धर्म और आध्यात्म को ऊर्जस्वित, उज्जीवित और प्रतिष्ठित करने वाले के रूप में सर्वप्रसिद्ध हैं, बल्कि हिन्दू धर्म में सनातन परंपरा को नया रूप देने का श्रेय भी आदि गुरु शंकराचार्य को ही जाता है। आद्यगुरु शंकराचार्य को शिवावतार, आदिगुरु, श्रीमज्जगदगुरु, धर्मचक्रप्रवर्तक, यतिचक्र चुरामणि, धर्मसम्राट, भगवान आदि नामों से भी जाना जाता है।

शंकर दिग्विजय, शंकरविजयविलास, शंकरजय आदि ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित वर्णन अंकित प्राप्य हैं। कलियुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान-विज्ञान को उद्भासित और विशुद्ध कर वैदिक वांगम्य को दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने तथा राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट ख्यापित करने वाले चतुराम्नाय-चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार शिवस्वरुप भगवत्पाद शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी, 2631 युधिष्ठिर संवत, ईसा से 1235 वर्ष पूर्व, शक 507 ईस्वी पूर्व में भारत के चेर साम्राज्य वर्तमान केरल प्रदेश के कालड़ी अथवा काषल ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु तिथि अज्ञात है। मान्यता है कि ये 32 वर्ष की अल्प आयु में सम्वत 475 ईस्वी पूर्व में केदारनाथ के समीप सशरीर शिवलोक गमन कर गए थे। शंकर के समकालीन पश्चिम सुधन्वा चौहान के एक ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार शंकर का जन्म युधिष्ठिराब्द 2631, शक 507 ईस्वी पूर्व तथा शिवलोक गमन युधिष्ठिराब्द 2663, शक 475 ईसा पूर्व सर्वमान्य है। अन्य शांकर मठों में भी इसी से मिलते -जुलते प्रमाण मिलते हैं। और यही सर्वमान्य मत है। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम अयंबा था। उनके पिता शिवगुरु भट्ट तैत्तिरीय शाखा के यजुर्वेदी भट्ट ब्राह्मण थे। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिवगुरु भट्ट को पुत्ररत्न की प्राप्ति होने के कारण उन्होंने पुत्र का नाम शंकर रखा। वह अपने ब्राह्मण माता-पिता की इकलौते संतान थे। शंकर के तीन वर्ष की आयु होने के समय ही उनके पिता का देहांत हो गया था। शंकर बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, तीव्र बुद्धिशील तथा प्रतिभाशाली थे। छह वर्ष की अवस्था होने तक ये वेद- वेदांग के प्रकांड पंडित हो गए थे। सात वर्ष की अल्पायु तक वे वेदों के विद्वान, बारहवें वर्ष तक सर्वशास्त्र पारंगत और सोलहवें वर्ष में तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य ही रच दिया। शिष्यों को शिक्षा देते हुए उन्होंने शताधिक ग्रंथों की रचना कर दी। अद्वैत वेदांत के प्रणेता और अद्वैतवाद को प्रचलित करने वाले आदि शंकराचार्य को भारतीय इतिहास में सबसे श्रेष्ठतम दार्शनिक कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि मात्र आठ वर्ष की अल्पावस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। आठ वर्ष की अल्पायु में गृहस्थ जीवन को त्यागकर सन्यास सदृश्य जीवन का कठोर व कठिन मार्ग अपनाने वाले इस बालक ने लंबे समय तक जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में अपने गुरु की तलाश की। अंततः मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर में गुरु के रूप में आचार्य गोविंद भगवत्पाद योगी के मिलने पर उनकी यह साध्य पूर्ण हुई। और वे पूर्णतः सन्यास में दीक्षित हुए। कालांतर में शंकराचार्य ने भारत के चार दिशाओं में ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ नामक चार मठों की स्थापना कर न केवल सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार किया, बल्कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम भी किया। ये मठ आज भी बहुत प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन मठों में आसीन सन्यासी आज भी शंकराचार्य कहे जाते हैं। शंकराचार्य ने पूरे भारत में मंदिरों और शक्तिपीठों की पुनः स्थापना की। मान्यतानुसार नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर की स्थापना इन्होंने ही की। शिवालिक पर्वत शृंखला की पहाड़ियों के मध्य स्थित माता शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में जाकर इन्होंने पूजा- अर्चना की और शाकंभरी देवी के साथ तीन देवियां- भीमा, भ्रामरी और शताक्षी देवी की प्रतिमाओं को स्थापित किया। कामाक्षी देवी मंदिर भी इन्होने ही स्थापित की है। उनके धर्मार्थ कार्यों के कारण तत्कालीन समय में धर्म का वृहत रूप में प्रचार-प्रसार हुआ था। व्यासपीठ के पोषक राजपीठ के परिपालक धर्माचार्यों को नीतिशास्त्र, कुलाचार व श्रौत-स्मार्त कर्म, उपासना तथा ज्ञानकांड के यथायोग्य प्रचार-प्रसार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में परिभ्रमण करने का उपदेश देकर सनातन धर्म के पुनरुद्धार के प्रेरक के रूप में भी उन्होंने अन्यतम कार्य किया। आद्य शंकराचार्य ने धर्मराज्य की स्थापना के लिए व्यासपीठ तथा राजपीठ में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सामंजस्य बनाये रखने की प्रेरणा प्रदान की। ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबल के साहचर्य से सर्वसुमंगल कालयोग की सिद्धि को सुनिश्चित मानकर कालगर्भित तथा कालातीतदर्शी आचार्य शंकर ने व्यासपीठ तथा राजपीठ का शोधनकर दोनों में सैद्धान्तिक सामंजस्य साधा।

उनके समय देश में सनातन वैदिक धर्म की स्थिति विपरीत थी। बौद्ध मतावलंबी अत्याचार कर रहे थे और सनातनियों को बरगलाने में लगे हुए थे। उस विपरीत परिस्थिति में मात्र आठ वर्ष की आयु में आद्य गुरु शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण कर विलुप्त होती सनातन परंपरा को जीवित किया और सनातन धर्म का परचम लहराया। देश में सर्वत्र भ्रमण कर उन्होंने ब्रह्य सत्यं जगत मिथ्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया। काशी अवस्थित विजिलबिंदु के तालवन में तत्कालीन विद्वान मंडन मिश्र की पत्नी भारती से शास्त्रार्थ कर उसमें विजयी हुए। इस शास्त्रार्थ में विजयी होने पर ही सभी इनके मत, इनके सिद्धांत को मानने को विवश हुए। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित उनके विचारोपदेश के अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। निर्गुण ब्रह्म निराकार ईश्वर है तो सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर है। जीव अज्ञान व्यष्टि की उपाधि से युक्त है। तत्त्वमसि अर्थात-तुम ही ब्रह्म हो, अहं ब्रह्मास्मि अर्थात- मैं ही ब्रह्म हूं, अयामात्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा छान्दोग्योपनिषद के इन वचनों के द्वारा इस जीवात्मा को निराकार ब्रह्म से अभिन्न स्थापित करने का प्रयत्न शंकराचार्य ने किया है। ब्रह्म को जगत के उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का निमित्त कारण बताए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ब्रह्म सत् अर्थात त्रिकालाबाधित, नित्य, चैतन्यस्वरूप तथा आनंद स्वरूप है। जीवात्मा को भी सत् स्वरूप, चैतन्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप स्वीकार किया है। जगत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि नाम एवं रूप से व्याकृत, अनेक कर्ता, अनेक भोक्ता से संयुक्त, जिसमें देश, काल, निमित्त और क्रियाफल भी नियत हैं। जिस जगत की सृष्टि को मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिससे होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। सम्पूर्ण जगत के जीवों को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करना, तथा तर्क आदि के द्वारा सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। शंकराचार्य ने सम्पूर्ण भारत की यात्रा करते हुए देश में सनातन वैदिक धर्म का प्रचार किया। चार पीठों की स्थापना कर सम्पूर्ण भारत को भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति की अविरल सनातन धारा में पिरोकर राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य सर्वतोभावेन किया। भारतीय संस्कृति के विस्तार में भी इनका अमूल्य योगदान रहा है। वर्तमान में दिखाई देने वाला सनातन वैदिक धर्म का स्वरूप आद्य शंकराचार्य का ही बनाया हुआ है। उन्होंने उपनिषदों, श्रीमद्भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य के साथ ही इन पर अन्य ग्रंथ भी रचे। इन्होंने अद्वैत वेदान्त को एक नया व ठोस आधार व स्वरूप प्रदान किया। वे अपने समय के उत्कृष्ट विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनके बाद के दार्शनिकों पर भी शंकराचार्य का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषदों और वेदांतसूत्रों पर शंकराचार्य रचित टिकाएं आज भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रधान कारणवाद और मीमांसा दर्शन के ज्ञान-कर्मसमुच्चयवाद का खण्डन किया। शंकराचार्य ने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। इन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छान्दोग्योपनिषद् पर भाष्य लिखा। वैदिक मंत्रों को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझने वाले आदि शंकराचार्य ने सनातन वैदिक धर्म का प्रचार- प्रसार, वाचन- श्रवण, वार्ता- उपदेशन सम्पूर्ण भारत में की और वैदिक धर्म के प्रतिकूल चलने वाले चार्वाक, जैन, बौद्ध मतों का पुरजोर खंडन किया। सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले आद्यगुरु शंकराचार्य को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन।